「試験管内での腐食試験の結果を信用すべからず」

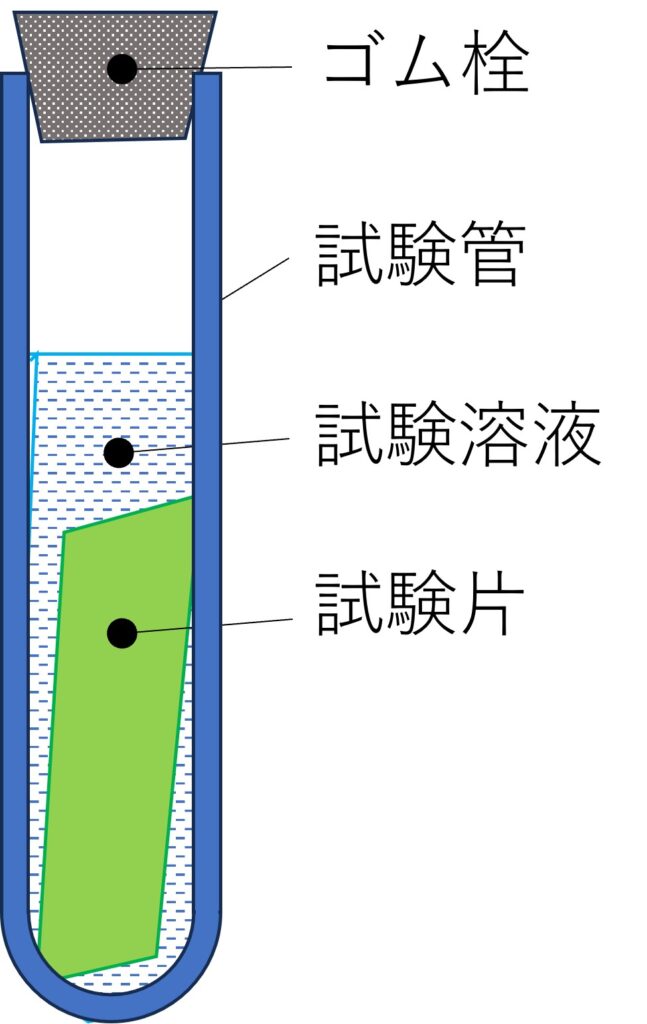

プロセス開発や既設プラントの材料変更を検討する際に、図に模式的に示すように試験管内などで金属材料の浸漬試験を行った結果を論拠とされる場合がある。しかし、その試験結果は、安易に信じない方が良い。

その原因は、以下に例示するように、試験管中などの様に、少量の溶液での浸漬試験では、金属の腐食反応により試験環境が変化し、多量の溶液を取り扱う実機の腐食環境と異なる結果が得られている可能性が高いからである。

実際の環境では金属表面積に比較して、多量の溶液が存在し、腐食反応により環境条件が変化することは、ほとんどない。

たとえば溶存酸素が共存した溶液環境で以下に示す反応により、腐食反応にともない溶存酸素(O2)は消費され(その濃度が低下)、溶液のpHは上昇する。ここでe–は、金属の溶解反応により金属内に存在する電子を示している。

O2+2H2O+4e–→4OH–

このような腐食反応にともなう溶液の変化を抑制する対応策としては、「比液量」の考え方がある。これは、試験片単位面積(cm2)当たりの溶液量(cm3)をある程度大きく(例えば25cm3/cm2)維持して試験を行う方法である。

また、上記に例示した溶液中の溶存酸素が腐食に関与する場合は、試験期間中に溶液に空気を吹き込むなどの環境制御が必要な場合もある。合わせて、試験前後の試験液のpHや溶存酸素濃度を測定するなどの確認を行うことも有用である。

浸漬試験は、最も基本的な腐食試験であるが、以上に示したように腐食にともなう環境の変化も考慮し、実際の使用条件に近い環境を維持した試験を行うことが、試験結果の信頼性を確保するために重要である。

図 試験片での浸漬腐食試験の模式図

この記事は、会員専用記事です。

有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。